Posts by gf

Il Corpo in movimento

Febbraio 20, 2015 Posted by gf Approfondimenti 0 thoughts on “Il Corpo in movimento”Le lezioni di Ferraro Trainer (www.ferrarotrainer.com)

Il Corpo in filosofia a Capodimonte

Febbraio 16, 2015 Posted by gf Eventi 0 thoughts on “Il Corpo in filosofia a Capodimonte”L’incontro previsto al «Pontano» martedì 17 si terrà al Museo di Capodimonte. Sarà un incontro speciale, nella sala Gemito, aperta da poco al pubblico e dove saremo guidati dalla voce di chi ne ha curato con passione l’allestimento, l’incontro proseguirà con lettura e discussione. L’incontro è aperto, è però necessario indicare la propria partecipazione all’indirizzo info@filosofiafuorilemura.it

Il dono della paura

Febbraio 8, 2015 Posted by gf Approfondimenti 0 thoughts on “Il dono della paura”Giuseppe Ferraro

[Università degli Studi ‘Federico II’/Napoles/Itália]

Ho paura di non riuscire a dirvi le cose che ho preparato da giorni per questa conferenza. Ho paura di perderle e ho desiderio di esporle. Sono già caduto nel titolo di questo incontro: Paura e Desiderio. Arrivo subito alla conclusione, a quella che ho fissato nel corso di questi giorni. Bisogna donare la paura, ma appena qualche momento fa, quando sono entrato in questa stanza, ho capito che cosa volesse intendere quell’espressione che avevo colto in questi giorni: per essere veri bisogna donare la paura. Diversamente con la paura ci si maschera. Ecco per paura di perdere il cammino di questi giorni, l’ho scritto. Mi servo di mezzi. Mi maschero, ricorro ad artifici. Non dovete aver paura. Non leggerò. Vi dono la mia paura. Ho chiesto ad alcuni studenti di farmi compagnia al tavolo. Prenderanno la parola insieme con me. Saranno miei amici.

Paura e Desiderio

La paura è un’affezione, non è un affetto. Non è un sentimento. Non stabilisce legami. L’altro, l’altra, non sono più persone, la paura ne sbarra l’accesso, il contatto, sfuggono, si allontanano e ci perdono, perché ci perdiamo nel loro allontanamento. Al posto dell’altro, dell’altra, figura un’ombra, il buio, il vuoto del buio. La paura dell’ombra è la prima esperienza dell’alterità, senz’altro, dell’altro senza identità, dell’altro senza ragione. Senza passaggi che portino al proprio interiore essere presente, esistente e vivente. Inaccettabile. Lo si deve accettare. La paura apre l’abisso dell’ombra, dell’altro, apre l’abisso dentro. La paura prima, che ogni bambino conosce e che dimentica perché insostenibile, è la paura dell’ombra, della propria ombra, la paura di scoprire il proprio essere altro, senza volto. L’altro che ci si vede e si muove al nostro muoverci. Inizia così quel processo di messa in chiaro dell’ombra che diventa dapprima fantasma, il ricordo, il ritornante nel buio dell’io; poi si mettere in chiaro allo specchio, l’ombra diventa io, si rappresenta. Infine diventerà l’amico quello, chi ascolta le mie parole e che ascolto io stesso nelle sue parole, senza ripeterle nell’abisso dell’eco che delle parole proprie quando si è soli. Così l’ombra è l’eco oscuro del corpo proprio. Buio. Nulla. L’amico è chi invece infonde coraggio. Poi diciamo che la paura svolge allora un’importante funzione. Con la paura si apprende, ma cosa si apprende dalla paura che non sia anche un apprendimento che mette paura, che fa paura, e che ha perciò il pericolo nella sua espressione?!

La paura stabilisce un confine. Non un legame. Un confine territoriale, per un confine morale. Un confine etnico, per un confine etico. La paura svolge un’importante funzione educativa. Ha una funzione pedagogica, opera da leva. La paura del voto, dell’interrogazione, della condotta, della bravura degli altri. Ma non si può svolgere una pedagogia della paura. Non bisogna educare alla paura o per mezzo della paura, piuttosto bisogna educare la paura. Spingerla a farsi sentimento. A tradursi in prudenza, in timore, fino a risolversi, a sciogliersi con l’amore, che sta tra la paura e il desiderio. Dalla paura viene il timore, dal desiderio viene la speranza. Non c’è amore senza timore, non c’è speranza senza amore. La paura non si supera si trasforma da affezione diventa affetto. Ed è l’amore che produce una tale trasformazione.

Paura e desiderio sono due sponde del tutto simmetriche. Hanno lo stesso spettro emozionale. L’amore educa il desiderio, l’amore educa la paura. Educa la paura in timore e il desiderio in speranza. L’amore insegna l’attesa e la presenza, insegna a essere presente, perché chi nella speranza attende, prende anche cura, attende senza tempo ed è presente per questo. L’amore educa a stare tra l’evento e l’avvenuto, tra il passato e il futuro che viene dal presente che si racconta, s’immagina, proietta, sogna, fantastica, s’illude. E’ come noi amiamo che siamo anche qui, è come noi temiamo e attendiamo. Tutto questo ci viene dalla paura e dal desiderio, dal fondo di un’affezione contrastante e uguale, indistinguibile.

L’immagine che Leonardo da Vinci riferiva per dire della condizione di conoscenza della natura, si può trasferire dalla “caverna della natura” alla “caverna della propria natura”.

«… e tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran copia delle varie e strane forme fatte dalla artifiziosa natura, raggiratomi alquanto infra gli ombrosi scogli, pervenni all’entrata d’una gran caverna; dinanzi alla quale, restato alquanto stupefatto e ignorante di tal cosa, piegato le mie reni in arco, e ferma la stanca mano sopra il ginocchio e colla destra mi feci tenebre alle abbassate e chiuse ciglia e spesso piegandomi in qua e in là per vedere se dentro vi discernessi alcuna cosa; e questo vietatomi per la grande oscurità che là entro era. E stato alquanto, subito salse in me due cose, paura e desiderio: paura per la minacciante e scura spilonca, desiderio per vedere se là entro fusse alcuna miracolosa cosa» (Scritti Letterari, pag. 184, Rizzoli, Milano 1980)

Quanto è diversa l’immagine della caverna di Leonardo da quella di Platone. Qui ci si trova fuori della caverna. Nel mito di Platone si esce fuori della caverna, ci si libera. Dentro ci sono ombre di corpi costruiti da uomini e da loro stessi portati lungo un muretto che prende luce dal fuoco. Fuori della caverna c’è il Sole, ed è al sole che la vista si rischiara. Bisogna uscire dalla caverna, dalle ombre che scambiamo per essere viventi e parlanti, mentre non sono che artifici umani.

Leonardo invece è là, fuori della caverna. Vi guarda dentro. Ne è attratto e spaventato, lo desidera e ne ha paura. Paura per la minaccia, desiderio del mirabile. Del non visto prima. Ciò che fa paura e si desidera per venirne in possesso e acquisire un nuovo sguardo. Per Platone è il sole che rende mirabile ogni cosa. Per Leonardo il mirabile è anche nel buio, siamo noi stessi a rischiararlo. Questo però è il punto ciò che conosciamo per paura e desiderio è anche una conoscenza desiderosa e pericolosa. Per Platone è l’eros che ci muove, e l’eros è tra il sapere e il non sapere, una mescolanza. Ed è proprio questa la conoscenza che viene dalla spinta dell’eros, la mescolanza, il misto. Con Leonardo, con il Moderno, lontano dal Greco, la mescolanza della conoscenza che alimentiamo e alla quale ci educhiamo è tra la paura e il desiderio, è desiderosa e pericolosa.

«Noi non sappiamo che cosa può un corpo», diceva Spinoza dando alla mente la funzione di trovare una causa adeguata e tradurre l’affezione in affetto, passando dalla passione all’azione, giungendo alla soggettivazione, all’essere soggetto, non senza rilevare che l’essere soggetto è un assoggettamento, che si riscatta e si libera solo come abbandono. Spinoza distingueva tra l’affezione e l’affetto indicando quest’ultimo come l’affezione che trova, da parte della Mente, la sua causa adeguata o inadeguata. L’una per un affetto gioioso, l’altra per un affetto triste. L’affetto è perciò determinato, consaputo, vissuto con consapevolezza. L’affezione è piuttosto qualcosa che ci prende, è propria del corpo e della mente, ma di quel che della mente non sa del corpo e che la mente non sa di se stessa perché «l’essenza della Mente consiste nell’idea del corpo in azione», ma noi non sappiamo – la Mente non sa – che cosa può il Corpo. Pensiamo perciò di essere liberi nelle nostre azioni, ma accade al fondo della nostra chiarezza e distinzione di essere come sonnambuli o come ubriachi, o giovani, bambini, drogati. Al fondo della nostra libertà di dire e fare questa e quella cosa opera qualcosa di sconosciuto a noi stessi, alla nostra mente, ed è il corpo. Noi non sappiamo che cosa può un corpo.

Ed è questa la paura. Questo non sapere, questo non poter indicare una causa adeguata alla nostra affezione e di non riuscire perciò a tradurla in affetto, in sentimento, a trovarvi perciò un legame, a fare della paura stessa un legame e perciò a trasformarla in sentimento, perché non sia più paura. Semplice affezione. Ne va del nostro essere vero. Di ciò che siamo veramente e del come poter essere delle persone vere, degli individui, degli uomini in verità, che dicono la verità e sono veri, manifestando il proprio essere autentico.

Occorre donare la paura per essere veri. Questa è la conclusione cui sono giunto, dopo aver interrogato sul cammino di questa ricerca per avere a questa conferenza. Ho interrogato giovani e bambini, studenti, docenti, adulti, ho interrogato i libri che mi sono cari, ho preso e letto le loro pagine come fossero lettere pervenutemi da un tempo che è accanto al mio, al nostro adesso, vivente ed esistito.

Bisogna donare la propria paura per essere veri. Diversamente la paura produce mascheramenti. Strategie di menzogne, fino a recludere, confinare, separare, non aprire. Non ci sarà mai condivisione se non mettere insieme le nostre divisione, le nostre soglie e limiti. Non lo si può astrattamente. Occorre donare la paura. Non è da tutti, ma è da ognuno.

La paura genera superstizione. E’ una leva del potere. Sul piano sociale agisce come separatore e ingiunzione di dovere. Sarà ancora più evidente che non bisogna educare al dovere, ma al poter di cui il dovere è lo strumento, non il fine. Il fine del dovere è la potenza, non l’obbedienza. La potenza è il rovescio dell’obbedienza. La potenza è attiva, l’obbedienza è passiva, ed anche ingannevole. La potenza invece è pura manifestazione di presenza, di attesa, di attenzione.

Non dovete aver paura! O forse no, bisogna aver paura!? Può dunque la paura essere qualcosa che si può suscitare per urgenza, per necessità, per obbligo? Certo a scuola la paura è presente. Si fa uso della paura. Attraverso il voto, l’interrogazione, il giudizio. Adesso c’è la ripresa del voto in condotta. Dovrebbe far paura. Si dice però anche amare da paura. E sembrerebbe qualcosa di opposto alla paura della condotta. Certo è che la scuola ricorre alla paura per essere riconosciuta nella sua azione educativa. Si può affermare che la paura ha una funzione pedagogia, eppure non si può accettare una pedagogia della paura. Per questo si ha il facilitatore, per questo si ricorre a mezzi sedativi, a minimizzare le difficoltà. Forse è proprio il posto della paura ad essere difficile da indicare e stabilire per avviare un processo educativo, per apprendere. Non bisogna aver paura, ma forse dovremmo affermare che è piuttosto da educare la paura che non educare per mezzo della paura o educare alla paura. La questione passa di soglia in soglia dalla scuola alla società, dall’educazione alla politica dalla formazione alla professione, da sé agli altri. La paura è proprio della relazione, ma è come un momento arriva, non la si può decidere. La paura arriva quando non c’è relazione. Non la si può suscitare accade. Ed è un momento. E’ sempre al momento. La paura di fronte a ciò che accade, al non riuscire a dominare una situazione. A non trovare relazione tra ciò che avviene e ciò che lo determina, La causa. Ciò che se riesca ad individuare come origine. Oppure la paura di ciò che si è fatto. Ma allora la paura non trova più la causa come sua determinazione, la causa diventa la colpa. Sulla paura si sviluppa la coscienza della morale, non l’etica.

Oppure la paura di fronte a ciò che può succedere data una situazione, data un’azione. Ma non è più paura, è preoccupazione. La paura è un’altra. E’ sempre al presente. Sempre ora. Adesso. Tale però da sconvolgere il presente e l’adesso. E presto ci accorgiamo che tutto il nostro ragionare e organizzare la nostra la vita, sul piano istituzionale, sociale, personale, non è nient’altro che da presente, stabilire un adesso, un’ora senza lasciare libera la paura, dominandola. Così ci procuriamo la soggettività, così diventiamo soggetti agenti, così stabiliamo le nostre relazioni, avanziamo esorcizzando, eliminando, dominando la paura. Procuriamo anche finzioni di scena mostruosa, delittuosi, per non avere paura. Ma cosa è mai e da dove viene e dove ci porta la paura? Viene da altro, dall’altro, da ciò che è altro e che non si conosce. La prima paura, quella che dimentichiamo da bambini è la paura dell’ombra. Anche la paura del cibo, quando si passa dal seno allo svezzamento. Il rifiuto di ciò che non si conosce. La paura è un sistema di difesa. Ma da chi? da cosa? Chi e cosa ci fa paura? Esistere. Non esito. E’ questo. Esistere. La paura è l’affezione dell’esistenza. La paura esiste. Ex siste, si pone da qualcosa che non conosciamo. La paura viene all’esistenza dalla vita. Nella paura ci troviamo sulla soglia dell’esistenza e della vita, al confine, sul confine di esistenza e vita. Possiamo perderla, ma è anche questo perderla che suscita insieme alla paura il desiderio.

Ormai è per me un modo di presentarmi. Insegno filosofia dentro e fuori l’università. Insegno etica ai ragazzi che lasciano le medie superiori e affrontano il percorso formativo che li indirizza a specifica disciplina universitaria. Insegno tra i bambini delle scuole del disagio della mia città, della mia regione, insegno filosofia in carcere. Nessuna disciplina come la filosofia si spinge sui confini estremi della vita e dell’esistenza. Nessuna disciplina come filosofia si spinge sul confine del senso e del non senso. Nessuna disciplina ha a che fare come la filosofia con la paura e il desiderio. Con la paura senza ragione e senza perché, senza alcuna causa adeguata o determinata. La filosofia si spinge sull’abisso dell’esistenza, dove la paura diventa angoscia. I filosofi la conosco come paura di nulla, come paura che viene dal nulla. E’ questa la distinzione che la filosofia ha segnalato tra la paura come affezione della coscienza e l’angoscia come affezione dell’esistenza. Non è la stessa. Sulla paura come affezione della coscienza è nata la morale. Sull’angoscia come affezione dell’esistenza è nata l’ontologia, la domanda sull’essere. Qualcosa che gli antichi non hanno conosciuto, perché si sono interrogati sulla sostanza dell’essere, su ciò che ci mantiene l’esistenza nella vita, al mondo come commisurato allo splendore e al movimento degli astri, risposto sull’armonia dell’universo. L’ontologia si afferma invece come domanda sull’essere, sul senso dell’essere. Su come lo percepiamo e lo viviamo e percependolo come lo percepiamo e vivendolo come lo viviamo lo perdiamo, ci smarriamo. I Greci non hanno conosciuto l’angoscia. Non hanno saputo della paura del nulla. Non hanno conosciuto l’angoscia, sapevano del panico ed era la paura del tutto, “Pan”, la paura della Natura, della Physis. Conoscevano il panico, la paura di quando ci sente soli nella natura, noi conosciamo la paura di quando ci si sente soli al mondo. Ed è diverso. La caverna di Leonardo è diversa dalla caverna di Platone. L’uno cerca di entravi, ne attratto e la teme. L’altro cerca di uscirne, di venire al mondo. La caverna adesso è il nostro animo. Il dentro noi.

I filosofi conoscono la paura, la colgono come angoscia, parlano della paura della coscienza e della paura dell’esistenza. Non si riferiscono a un’analitica della psiche, si riferiscono a un’analitica dell’esistenza.

I greci non avevano bisogno di una morale, perché sorretti, come dice Nietzsche, da un’etica quale espressione del cosmo, sul quale potevano scrivere la propria estetica, la propria rilevanza artistica, noi invece costruiamo morali senza alcun fondamento etico. Confondiamo morale ed etica. Ci spingiamo a distinguere l’una dall’altra. Non ancora comprendiamo che l’una è dentro l’altra, ne è la pittura, l’interpretazione, la condotta personale. Estetica.

I filosofi conoscono la paura, l’angoscia, il non senso, per questo sono anche i più felici, per questo parlano della gioia e ogni libro di etica finisce in gioia. I filosofi sanno della felicità. Sanno andare oltre la paura, oltre l’inganno e l’illusione.

Vado sui confini della città, dove la voce non trova parola o resta muta, dove la voce non trova ascolta e ha paura, lacerandosi in un grido o chiudendosi in silenzio. Quando entro in carcere, quando varco tutti quei cancelli uno dietro l’altro, non saprei dire se è lo stesso del primo giorno sotto scuola, della porta dell’aula, dei banchi. Non so se sia lo stesso di quello che prova il ragazzo di quella scuola che ho trovato da solo, al corso di recupero o Luigi, il bambino all’ultimo banco, da solo. Non so è lo stesso per ragazzo e la ragazza di Giugliano che arriva all’Istituto Scolastico “de Nicola” al Vomero, in quella scuola che mi ha sorpreso, perché a ogni rampa di scala, a ingresso di piano c’è un cancello. E’ aperto. Spero, credo, immagino, che non sia mai stato chiuso, ma è là per essere chiuso e aperto, aperto e chiuso.

Quando siamo andati in carcere insieme, quando vi ho portato i miei studenti, c’è stata una ragazza che ha chiesto a quanti vivono l’ergastolo rinchiuso là dentro se avessero paura. Si, ha risposto uno, paura di uscire fuori. Paura di stare dentro. Orma è per diventato un modo, un metodo, una maniera di rispondere. Quando sono chiamato ad un colloquio come questo a discutere, come adesso, della paura, arrivo qui, al momento in cui mi trovo a parlare facendo prima il giro dei luoghi e delle persone, interrogando chi incontro sul mio cammino per chiedergli come in queste settimane, che cosa è la paura e di cosa si ha paura, da dove arriva e come si fugge. Interrogo i libri, interrogo i filosofi, leggo le pagine di ricerca, come fossero lettere che mi hanno inviato da un tempo, da un pensare. Lettere indirizzate a chi la fa proprie. Così ho riletto le lettere di Spinoza, le pagine dell’Etica, ho letto le lettere di Hegel, ho chiesto ai ragazzi dell’Istituto Galiani, ai bambini del primo circolo di Caserta, ai docenti, agli uomini e alle donne, ai detenuti. Vi riportano cosa mi hanno dato da pensare. Cosa ho appreso, non ciò che è la paura, ma cosa posso dire che sia da questo cammino e che oggi sarà qualcosa di diverso che si aggiunge dopo questo incontro. C’è pure che sto ragionando d’amore in un corso. C’è che lo scorso hanno qui ho parlato dell’imparare ad amare. Non posso parlare della paura senza richiamarmi all’amore e al desiderio.

L’oggetto del desiderio è oscuro. Anche la paura ha l’oscuro come proprio oggetto. Si dice del desiderio come affezione per ciò che manca. La paura da parte sua è quando ci sentiamo mancare, quando manchiamo. SI rivolge in colpa, da qui la coscienza. Trova una ragione e si comprende come a fare paura siamo noi stessi. Maria Cristina del “Galiani” questo ha risposto quando abbiamo parlato della paura. Ha detto: ho paura di scoprirmi; ho paura di scoprire qualcosa di me stessa; ho paura di non poter sostenere qualcosa che sono io stesso. La paura è propria del corpo. Del corpo proprio. Ed è questo sorprendente. Quando si ha paura è come la mente, ad usare l’espressione di Spinoza, si affannasse a trovare una ragione, una causa, per tranquillizzare il corpo. La paura non è mai della mente, chiamata invece a soccorre il corpo. Lo interpreta. Finisce anche ogni espressione della nostra mente è un’interpretazione del corpo ovvero è un’interpretazione della paura. Noi non sappiamo forse ancora di una mente che interpreta la nostra gioia. Sappiamo di quella interrata la paura e il desiderio, quasi dando legna da ardere all’uno e dando scampo per l’altra. Non sappiamo ancora di una mente che non sia chiamata ad applicarsi a desiderio e paura, ma non sappiamo neanche di un corpo che possa esprimere affezioni che non siano del desiderio e della paura. L’una speculare all’altra. Ciò accade perché le relazioni che procuriamo al nostro corpo lo lasciano oscillare tra l’una e l’altra affezione, paura e desiderio.

Fino a che punto è nostro il desiderio? Fino a che punto è nostra la paura? Fino a che punto siamo noi ad avere paura e a desiderare? Non sarà forse che siano le soglie, la stessa soglia della vita che si affaccia nell’esistenza e che incute paura all’esistenza e che chiede di essere vissuta nell’esistenza come desiderio? Come dobbiamo regolarci su questa soglia? Quale domanda possiamo rivolgere alla vita che bussa alla porta dell’esistenza? Quale domanda rivolgere all’esistenza stessa e che ripeta la domanda che la vita pone all’esistenza? Alla nostra esistenza.

Dobbiamo smettere di avere paura? O come cambiare la paura che è un’affezione in affetto? Esserne causa. Darle una causa. Averne ragione.

E’ necessario avere paura. Senza non c’è l’io. Senza si è senza difese. Ho conosciuto una bambina nella scuola di Caserta. E’ brasiliana. Ha l’insegnante di sostegno. Ha dodici anni. E’ in quarta, con bambini che di anni ne hanno nove. Non parla. Ha un sorriso tenue sulle labbra. Occhi grandi. Sorride. Qualunque cosa le chiedi e le dici. Non risponde. Mantiene il suo sorriso, arrendevole, sul quale ti devi arrendere. Non ho mai trovato chiusa una porta così socchiusa. Chiusa, perché dallo spiraglio sull’uscio non arriva luce. Non ha disturbi. Sa parlare italiano. E’ come “anoressica”, non parla. Non vuole parlare. Neppure è giusto dire “non vuole parlare”, perché neppure questo vuole. E’ con la sorella in Italia, a Caserta. Il fratello è in Brasile. La mamma, la famiglia è in Brasile. E’ una bambina adottata. Troppo grande per essere adottata e per potersi costituire una memoria che trovi intralcio su un’altra precedente memoria. Si difende così. Neppure più a paura. E’ come insensibile, lei che è così sensibile sostenendosi in quel sorriso. Non ha paura. Ha scritto che non ha paura. E’ stata come travolta dalla paura.

Un bambino di un rione assai difficile di Pozzuoli pure diceva di non avere paura. Non sentiva nulla. Il padre morto ammazzato, la madre in prigione. Chi non ha paura nemmeno più ha un io, nemmeno è sulla soglia che è tra la vita e l’esistenza, tra il desiderio e la paura di vivere e di esistere.

Bisogna imparare ad amare. C’eravamo lasciati lo scorso anno su questo fine. Leggevamo l’aforisma di Nietzsche. Si deve imparare ad amare. L’amore toglie la paura? La trasforma. Questo esercizio di trasformazione dei sentimenti è il solo esercizio d’amore. Bisogna imparare ad amare, ma l’amore non toglie la paura, la trasforma. La paura diventa timore. Un senza timore timorato. Il timore è l’espressione di una relazione di un legame. E’ Agostino che nel suo discorso sulla paura (Discorso 348) parla così dell’amore e del timore. Chi ama dio ha timore di dio. Timor, non metus, avrebbero precisato i latini. Timor. La radice della parola ci porta al greco. Il timore è il rispetto che ha per ciò che si stima, perciò che si venera. Il timore porta la paura a confrontarsi sulla verecondia, sul pudore. Sono queste tonalità di trasformazione della paura che spettano all’amore, all’imparare ad amare.

E tuttavia non basta. Bisogna educare la paura ed educare è un modo di amare. Significa stabilire una relazione che trasforma, una relazione di cammino, di formazione, di trasformazione, di desiderio.

Non bisogna educare con la paura, bisogna educare la paura. Ciò che significa bisogna educarsi alla propria solitudine. A stare da soli. Non isolati. A sentire. A sentirsi. A farsi strumento. A fare del corpo proprio uno strumento di melodia. C’è quel bellissimo aforisma di Nietzsche che parla dell’educazione come melodia quando la singolarità del proprio accento si unisce in armonia ad altri accenti. Il tempo interiore. A questo occorre che ci educhi educando la paura. Non per eliminarla, ma per trasformarla, farla andare incontro al desiderio e insieme consegnarsi all’educazione amorosa. A risuonare in se stessi e insieme. La parola “libera” dalla paura, ma solo se “libera” la paura, se la trasforma da affezione ad affetto, trasformandola in sentimento.

Bisogna donare la propria paura per essere veramente ciò che si è: vivente esistente. Vivendo esistendo. E non per esistere senza vita. Donare la propria paura si può solo abbandonandosi a chi si ama, amando.

Non dobbiamo aver paura o forse no, bisogna aver paura. Ma può la paura essere un bisogno o essere dovuta. A chi devo la mia paura e che ne è della paura che devo rispetto alla paura che ho, rispetto alla paura che mi viene. La puara che mi assale non sarà certo per qualcuno, non la devo a qualcuno. La devo a me stesso. A difendere nella mia esistenza la vita che sono nella vita che ho. Ad essere io. Senza paura si è anche senza io. Il contrario della paura non è il coraggio, il contrario della paura è l’insensibilità. Dentro la paura c’è nascosto un tu devi. Di nessuno. Della vita rivolta all’esistenza. Della vita che ingiunge alla nostra vita di conservarsi, di non perdersi. E non perdendo la nostra vita, assicuriamo l’esistenza della vita stessa nella nostra. C’è questo “devi”, “tu devi” che viene dall’impersonale ingiunzione della vita. Avviene sul nostro corpo ed è del nostro corpo. Un tu devi del corpo alla mente.

Il coraggio non c’è lo ha chi è senza paura, ma chi dona la propria paura a un altro. Stabilendo un legame. Facendo della paura un sentimento. Un affetto. Chi agisce con coraggio, la parola lo dice, agisce con il cuore, lo fa per un altro, per un’altra, sia anche una causa. Chi agisce con il cuore ed ha coraggio, dona la propria paura alla vita. Bisogna trasformare l’affezione in affetto. Dare mondo alla vita e mettere la vita al mondo. Bisogna imparare ad amare, perché l’amore trasforma la paura.

A scuola è così. Si va bene a scuola quando si stabiliscono dei legami, quando si sta bene. Bisogna ripeterlo: si va bene a scuola se si sta bene a scuola. Non si può educare per mezzo della paura, con la paura. Bisogna educare la paura. Stabilire dei legami. L’idea che nella scuola si debba avere “competenza” e “solidarietà” suona come un’ipocrisia, perché sono cose che si oppongono. A meno di non pensarle come si legge nell’Agone Omerico di Nietzsche, dove ognuno dà il meglio di sé non per se stesso, ma per il bene comune, ed è un altro discorso, non meno pericoloso tuttavia, se annienta l’altro che non dà quanto è stato dato da altri. La misura è dare quanto si può, tutto il possibile, la misura è dare l’impossibile che quanto è dato è reso possibile. La misura è rendere possibile l’impossibile, quando si tratta del benessere di ognuno per la felicità di tutti, quando si tratta perciò della comunità sociale di una società comune. E’ questa la misura. E da una tale misura non si può avere la solidarietà, ma il contrario. Si va bene a scuola se si sta bene a scuola. Si va bene e si sta bene, se si educa la paura e non se si educa con la paura.

Aprile 2010

La storia interiore

Gennaio 30, 2015 Posted by gf Approfondimenti 0 thoughts on “La storia interiore”Le cose sono andate come sono adesso. La Storia è il racconto che il presente fa del suo Stato. La storia è la narrazione che indica le condizioni e le giustificazioni di come si è costituita una condizione sociale e una forma di governo. Quando si dà un rivolgimento sociale, un mutamento violento delle condizioni, quando si trasforma lo stato delle cose esistenti, cambia anche la narrazione del passato. La storia che incontra la sua verità cambia il presente. La verità si viene sempre a sapere, non è mai saputa. La verità sfugge al sapere che cerca di trattenerla. S’incontra, si viene a sapere, cambiando il racconto di quel che è stato e saputo. Se raccontiamo l’Unità d’Italia per noi delle terre indicate come “meridione” quella storia è stata come la sentiamo, come viviamo adesso. Vogliamo perciò cambiarla, raccontarla diversamente, ciò che è possibile solo cambiando il nostro presente. La storia si racconta a voce, fa parte del proprio corpo, dei propri gesti, dei costumi, degli oggetti che usiamo, delle relazioni. La libertà di un Paese si misura al grado della qualità dei legami sociali. Non posso ricordare senza desiderare. C’è un rapporto tra il desiderio e il ricordo come tra il futuro e il passato. Il tempo è la contesa del presente, si divide, si spartisce. “Temnein” in greco significa “dividere”. Il tempo è la divisione del presente. La divisione dell’attimo. Si fa in due. Curioso è che la lingua latina abbia ereditata la parola “tempo” dal greco, da cui anche “tempio” che è il luogo di confine e divisione tra l’umano e il divino, tra la terra e il cielo. Curioso, perché i Greci intendevano il tempo con altre espressioni, dicendo “Chronos”, “Aion”, “Kairos”, “Exfaines”, indicando in ognuna una modalità di relazione tra l’esistenza e la vita, tra “Fusis” e “Kosmos”. Il tempo ci divide. Ed è come ci dividiamo il tempo che stabiliamo anche le nostre relazioni e legami. I sentimenti sono fatti di tempo. I sentimenti ci dividono. Non posso ricordare senza desiderare. Il desiderio è il ricordo di quel che non è avvenuto in quel che è accaduto. Il desiderio è del presente che reclama al ricordo del passato di raccontare come sarebbe stato. Il desiderio divide in due il ricordo, riporta il passato al futuro.

Non si può insegnare la storia senza il desiderio del presente, non si può apprendere quel che è stato nella ripetizione di una memoria che non si sente sul corpo proprio. In questo tempo, che si dice di precarietà, non ci manca il futuro. Manca il racconto del presente, rimasto senza desiderio. Il futuro è una strana espressione, indica il “fu” in una forma “preformativa”. Indica un passato remoto in avvenire. Il futuro è il racconto che faremo di questo presente come passato. È quello che racconteremo di adesso, di come lo passiamo. Non ci manca il futuro, è questo preesente che non è raccontabile. Ci manca il racconto, ci manca, sì, così, la storia. Questo presente che non è raccontabile. È senza il desiderio del suo racconto. A scuola ci hanno insegnato il “futuro anteriore”. Col tempo ho capito il “futuro interiore”. Il passato e il futuro, diceva Agostino non ci sono, si deve piuttosto dire “presente/passato”, “presente/presente”, “presente/futuro”. Il futuro non c’è, manca, solo per questo il desiderio si può dire “mancanza”, solo perché il desiderio è il futuro interiore. Quel che ci manca ci sta dentro, diversamente non potremmo nominarlo. La mancanza è l’interiorità, è l’intimità, per questo l’amante può dire “mi manchi” mentre parla a chi ama.

La storia è il racconto che il presente fa del suo passato col desiderio del raccontarsi e passare diversamente. Siamo una generazione senza storia, si potrebbe anche chiosare. Il conflitto tra generazioni non è com’è stato. Questo si dovrebbe allora “insegnare” come storia, il racconto di sé, del sentimento che viene a sentire e capire quel che è stato e quel che ci sta intorno. La storia è politica, quando il presente si fa storia, raccontandosi. È però cambiata la storia, non più un solo racconto. La politica ci ha cambiato, dovremmo allora cambiare la politica per raccontare un’altra storia.

Scrivevo di questo nel “giorno della memoria”. Il ricordo non è senza il desiderio che il passato ha del suo futuro. Adesso, al presente. Il ricordo deve valere per noi come il racconto del nostro stato d’animo adesso per quello che vediamo, viviamo, sentiamo del mondo che c’è così come ancora non è, raccogliendo nel ricordo il desiderio di un’altra storia. La storia s’insegna adesso non più con un solo linguaggio e sono molte le storie. I luoghi, i racconti. Le testimonianze. Dovremmo provare, facendo storia, a raccontarci insieme, come si faceva la sera da bambini, quando si ascoltava e si raccontava. La scuola può essere quel momento, giusto perché la scuola è un modo di tessere e apprendere quello proprio, il tempo interiore. La propria storia.

Il metodo che penso debba valere è del dispositivo “Decamerone”, “il racconto dei racconti”, “lu cunto de li conti”. Il “metodo” adesso è questo, ne verrebbe anche un modo di stare insieme. Senza, non vale raccontare la storia così come si sono costituite le cose, bisogna raccontare anche il desiderio nascosto nel ricordo. Ogni cosa che accade porta il desiderio del suo avvenire, di come viene, e di come si “addiventa”. Ogni cosa che accade porta il desiderio come ogni stella che cade, ed è un segreto, bisogna tacere, perché si avveri. Ecco, questo è da disimparare. Il desiderio non deve essere segreto. C’è un rapporto tra mancanza e intimità, raccolto nel segreto. Il desiderio non è mancanza se non perché è interiore e resta segreto. Mancanza, intimità, segreto cospirano. Ogni desiderio è la cospirazione di quel che accade per ciò che avviene. Bisogna liberare la cospirazione in un respiro comune, manifestarlo. C’è un rapporto tra intimità e clandestinità. Non si dichiara, non si racconta, si nasconde. L’intimità è sotto copertura. Eppure l’intimità non è mai dell’essere solo. L’intimità si dà insieme. Non c’è senza lo stare insieme a un altro, a un’altra. L’intimità non è senza amore. Abbandono. L’intimità è senza identità. Bisogna che non sia più clandestina. Bisogna che ci sia una politica dell’intimità. Non perché l’intimità sia pubblica, ma perché sia politica.

Si può insegnare storia non solo per dire come non è stata, ma per dire come sentiamo il presente che viviamo. Non posso dire dello sterminio dei campi di concentramento nazisti senza sentire quel che vedo a ripeterlo adesso, senza il desiderio di un mondo così come ancora non è. Non posso ricordare senza desiderare.

Insegnerò storia nel prossimo corso, lo farò in una classe particolare, tra ragazze che disiderano una vita diversa. Come racconterò loro la storia? Le inviterò a non separarla dalla propria storia. Il corpo della storia è il proprio. Sono le relazioni, i luoghi. Si può raccontarla come la viviamo, come ci vediamo nelle foto di altri, nei quadri, nei gesti riflessi nelle forme delle cose. Ricordo ancora quel giorno, fui accompagnato nelle stanze di una reggia non ancora aperte a museo. Le sale che si aprivano al passaggio non erano lustrate e astratte, scintillanti di gloria perduta, restavano i gesti, gli echi di voci. I passi. Il “museo” dovrebbe essere la casa dei racconti. La casa delle muse. Quel giorno sono entrato in stanze, dove ho visto i giocattoli dei bambini, i bagni, le cose lasciate. Erano ancora come abitate, come lasciate da poco. Sulle porte c’era l’unto delle mani che le avevano aperte nel tempo. È strano come siano poi gli specchi a ribellarsi ai musei, sottraendosi a quella riduzione del fermo del tempo. Gli specchi invecchiano. Non trattengono i volti che vi si sono affacciati, i movimenti, i gesti, i sorrisi, il compiacimento e la tristezza di un momento, di una figura. Non la trattengono, ma ne portano come le rughe, invecchiano, con quelle loro macchie, come le porte unte dalle mani, come i giocattoli lasciati sul pavimento, come le foto. Bisogna raccontarla la storia. E non separala dalla pedagogia, non asportarla dalla via dalla filosofia, non separarla dal diritto e dalla geometria, non riporla fuori dalla percezione di come siamo adesso. Il tempo è lo specchio opaco in cui continuiamo a rifletterci in tanti volti. Dovremo attraversare lo specchio della storia.

Penso ancora al “Decamerone” come a un metodo. La storia si racconta nella modificazione della lingua, dei modi, dei luoghi, riflessa nelle foto, nei quadri, sugli atlanti di un tempo, sui documenti, sulle lettere, sui costumi, sulle maniere, sul cibo, sulle voci, sui legami, sui sentimenti, sul corpo proprio. La storia del mio Meridione e della Legalità è anche nello scarto di una lingua orale e una lingua scritta, tra quella che è leggibile e quella che non è ascoltata. Non racconterò mai più la storia del Meridione d’Italia e della sua questione, ma quella dell’Italia del Meridione, fuori quetione, liberato dalla clandestinità del segreto della sua intimità. Racconterò la storia del Meridione interiore. Non racconterò l’Unità d’Italia, ma l’Unione di chi abita e parla questa lingua, nel mondo che viviamo insieme. L’Italia del Meridione sarà il Paese come lo esprime la vocazione dei luoghi nelle voci di chi li abita, sarà il desiderio che il Meridine ha dell’Italia, del proprio autonomo contiributo all’Unione. Non più unità geografica, ma unione di di autonomie che si condividono le proprie voci, che si partecipano. La storia è politica e noi abbiamo bisogno del desiderio di una politica dell’intimità, perché non sia più clandestina la gioia di vivere.

Il divieto della libertà

Gennaio 22, 2015 Posted by gf Approfondimenti 0 thoughts on “Il divieto della libertà”Nessuno è libero da solo. La libertà è fatta di legami, ci sono quelli che imprigionano e quelli che liberano. Chi ama è libero, si abbandona. Chi odia non è libero, si ossessiona. Chi ama fa della passione un sentimento di libertà. Il desiderio non si soddisfa come un bisogno. Il desiderio si libera dando qualità al proprio bisogno di vivere. C’è un limite. Ed è ancora il legame a indicarlo. A un amico si può dire tutto fino a quel cosa e come non gli fa male senza rimedio. Il sapere della libertà è sentire. Ed è un diritto non scritto e non scrivibile. È la condizione stessa del diritto scritto, fa scrivere, ma non si scrive. Riguarda l’etica, non si rinchiude in un codice giuridico o deontologico di professione. Riguarda la persona. Per questo è libertà. Il limite è il legame. Il divieto della libertà è nella relazione. Sta nel dovere morale verso se stessi e gli altri. La libertà è comune. Anche l’intimità è un insieme interiore. Non c’è intimità che non sia insieme, nascosto e svelato. Il divieto della libertà è interiore. I Greci della filosofia, si dice, che non abbiano conosciuto i sentimenti. Ci hanno parlato delle virtù segnando quel rimando del Vero, del Bello e del Bene. A misura del carattere. La scuola dei sentimenti è nata con l’Illuminismo, quando si è dato lume alla ragione, indicando l’uscita dallo stato di minorità (Kant) nel processo educativo (Rousseau, Voltaire), in quel tirarsi da, venir fuori dell’“e-ducere” da una condizione selvaggia o di passione sola. I sentimenti si educano. Le passioni si hanno, le emozioni si danno. La libertà si educa. Quando leggo della “rieducazione” per le carceri, faccio fatica a capire. Non penso si debba intendere la scuola della formazione che ripropone la scena del trauma che ha portato all’evasione e alla devianza chi adesso è recluso. Penso alla libertà. Nessuno può apprenderla per iscritto, non si può imparare a memoria, perché la libertà è liberare la memoria che ci fa apprendere. Si conosce nei legami. Le condizioni spiegano le cose, sono poi le relazioni che cambiano condizioni e situazioni. La libertà è come l’arte e la filosofia. Si scrivono senza scriverle. Ci si iscrive nell’arte e nella filosofia. Si è in filosofia, non si fa filosofia. Devi avvertirla dentro. Sentirti insieme. Nessuno è libero da solo. La filosofia è allora educazione alla libertà. L’Europa non è senza la comunità. La libertà è comune. Mi dispiace, io non sono Charlie, fin da quel momento sono stato l’uomo nascosto nell’angolo della tipografia assediata, ero chi faceva la spesa al supermercato, chi era in strada a Parigi quel giorno. Sono stato e sono le bambine usate come mine e fatte esplodere per ammazzare persone che incontro per strada. I martiri non si fanno uccidere per uccidere, i martiri sono quelli che si fanno uccidere per non uccidere. Sono uno che si dispiace. Non sono Charlie o chiunque altro dica quel che vuole da solo. Anche l’ironia ha il suo limite, se è libera. Il divieto della libertà è il dispiacere. Lo stesso che rende capaci di essere felici. Le scene di questo inizio di anno ci riportano a riflettere come il grado di libertà di un Paese si misuri dalla qualità dei propri legami sociali. La libertà è comune, rende comuni. Gli antichi ci hanno lasciato il Vero, il Bello, il Bene, noi vi abbiamo aggiunto la Libertà che li mette in circolo, perché la libertà è un bene, è bella, rende veri. Ci tiene insieme, nell’intima utopia di un diritto che non si esaurisce in un codice, ma rende possibile ogni diritto e ogni scritto. E non per una certezza d’identificazione di quello che si è, ma per quello si può diventare insieme. Anche l’anima è fatta di molte voci. È politica. Corale. La libertà rimanda al libro. Chi legge tanti libri è tanto più libero. Non è così sul piano giuridico. “Libero” era il figlio riconosciuto legalmente, legato alla famiglia. Libero era lo schiavo quando gli si assegnava il nome della famiglia che serviva. Un’identità di proprietà. Il libro era quello dei nomi, dell’anagrafe. Era libero chi vi era iscritto. Non è libero chi è clandestino, senza documenti, senza riconoscimento, senza nome identità. Si può perdere la proprietà dell’identità quando si leggono molti libri e ci iscrive come cittadini di quella città che Ingeborg Bachmann diceva della letteratura dove i nomi delle strade sono quelle di chi ne criteri di passi interiori. Un libro si apre come una porta. Si può trovare un’identità senza proprietà. Erri De Luca lo dice alla finestra del suo libro quando ricorda che affacciandosi vedeva tutto quello che non accadeva e che gli succedeva dentro, “sabotando” ogni acquiescenza all’esistente. Aveva appena chiuso il libro che leggeva e apriva la finestra di quel che gli avveniva dentro a liberarlo. Il dispiacere, penso, che sia il dispiacere a indicare la via della gioia. Nessuno è libero da solo, non si può dire e scrivere quello che si vuole. La libertà è fatta di legami. La libertà è comune. Si sceglie anche una comunità. Le regole senza relazioni sono repressive, cieche. Le relazioni senza regole sono selvagge, violente. Regole e relazioni si fronteggiano fin quando non fanno sentire i legami che liberano le une nelle le altre. La Val di Susa è certo un esempio di uno scarto. Su quella valle si fronteggiano ancora adesso una “comunità” e una “compagnia” che reclama la beffa di un risarcimento per un’opera che non si farà, intendando un “processo d’interesse”. Erri è andato a scriversi dentro un tale scarto tra comunità e compagnia, tra regole e relazioni. Il libro dura, non finisce nella cronaca del giornale, ha un domani, resta aperto dentro, più del giorno dopo, è letteratura, si continua a leggervi il futuro. Per questo le parole di Erri non sono le battute del parlamentare o dell’ironia di un giornale. È diverso. Io non sono Erri, ma sto dalla sua parte. Bisogna leggere tanti più libri per essere liberi. Sentire l’altro che non si conosce, non per farlo diventare uguale o imitarlo. L’empatia è l’esercizio del buon pensante, la “compatia”, e non il compatimento, è forse l’esercizio del pensare bene. Il male è banale, diceva Hannah Arendt, il bene è gratuito allora. Il male si fa, il bene si dà. La libertà è abbandono, un legarsi che è uno sciogliersi, com’è il languore che viene difronte alla fragilità della vita di un bambino. La mia libertà è quello che sento nel dispiacere che mi prende e mi spinge a essere felice, come diceva quell’Illuminista critico, quando ripeteva che non si può separare il fine della propria realizzazione dal fine della felicità degli altri. La libertà è un sentimento. Il suo divieto è il dispiacere. Il suo limite è l’amicizia. L’Europa deve ripensare la sua libertà. La propria identità. Deve ripensare anche quel che fin qui si è chiamata inclusione buona per indicare l’esclusione e la reclusione. Bisogna ripensare i nostri legami. La libertà è fatta di legami, nessuno è libero da solo. Non si contratta la libertà. Il mondo libero non è fatto di spie o di vite di scambio. Quando leggo che contro il terorismo si premia col permesso di soggiorno chi fa delazione capisco che si nega la relazione. E continuo a pensare che è la qualità dei legami sociali che misura il grado di libertà di Paese. I sentimenti si educano. La libertà si educa Sono i legami che ci fanno sentire e liberare.

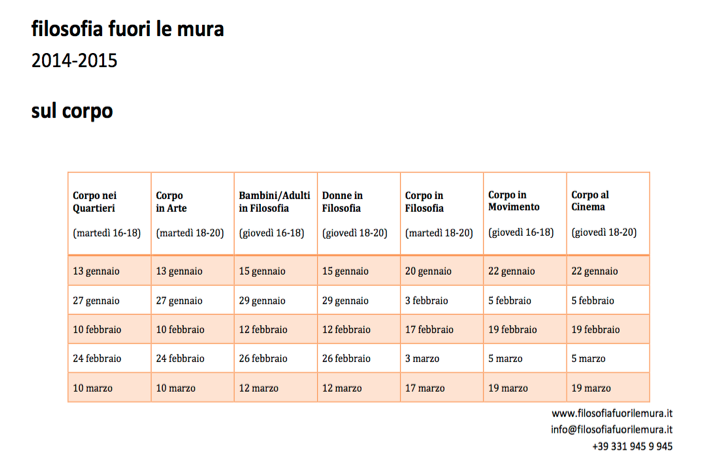

calendario corso 2014/2015

Gennaio 19, 2015 Posted by gf Eventi 0 thoughts on “calendario corso 2014/2015”Iscrizione ai corsi 2015

Dicembre 29, 2014 Posted by gf Eventi 0 thoughts on “Iscrizione ai corsi 2015”A partire dal 13 gennaio inizia il Corso che ci porterà, come ogni anno in settembre, a Camerota. L’argomento del Corso è “Sul Corpo” ed è articolato in moduli. Quest’anno ci saranno stazioni di Eventi speciali. È necessaria l’iscrizione per sostenere le spese della struttura che ci ospita. Le indicazioni saranno fornite scrivendo a info@filosofiafuorilemura.it

Sarà attivato anche una attività di consulenza personali su sollecitazione delle richieste pervenute